小嵩沢山 沢登り 大東沢の源流部

小嵩沢山(こたけざわやま)には登山道がなく、その名を知っている人は多くないと思われます。塩尻あたりからは穂高連峰が見えます。その南に霞沢岳が見えるはずなのに、手前の山に隠されて見えません。この手前の山が小嵩沢山なのであります。標高は2387mもあるので、そこそこのもんです。今回は水殿川から沢登りという形で小嵩沢山に登ってきました。

|

| 水殿ダム(6:40)⇒取水堰堤(7:40〜55)⇒池ノ沢出合(8:40〜50)⇒桂立沢出合(10:00)⇒テン場(11:50) |

この週末は幸いなことに雨の心配はなさそう。ただ、平日のうちに台風と台風崩れの低気圧が通り、そこそこの雨が降った様子。梓川の本流は少し濁っていた。水殿川はどうか・・・?ダムのバックウォーターの末端まで行かなければ様子がわからない。見た目には濁ってなかったけど、やはり水量はちょっと多めのよう。ま、この分なら遡行不能ってことはないでしょう。

|

|

|

| 水殿ダム 奥が水殿川 | ダムからトンネルを抜けて水殿川へ |

立派な作業道をどんどんと進んで行くと、取水堰堤が現れて作業道もここでおしまい。堰堤を越えたところで入渓準備。さて、いよいよ始まりです。実際に川に足を入れてみると、濁りはないけど流れの圧力は結構ある感じ。渓が平凡なままなら問題はなさそうだけど、悪場が出てきたら苦労するかも。水殿川は両岸とも穏やかで、岸には常に踏み跡があり、これを辿ることが多くなる。順調すぎるほど進みます。

|

|

|

| 東電の作業道を進む | 立派な作業道だ |

地形図では水殿ダムから本日の泊まり予定の大東沢あたりまで相当の距離がある。問題になるような場所はないとは思ったけど、こんなにサクサクと進んでいくとも思わなかった。なんだかお昼には着いてしまいそうな雰囲気だ。桂立沢の先で釣り組と先行組を分けることにした。

|

|

|

| 取水堰堤まで作業道 | 堰堤を越えて入渓準備 |

|

|

|

| 雨上がりで水量多い | ヤッコラ沢 |

先に進むとしばらくで2人の釣り師に。トラブルにならないように気を配りながら上流へ。大東沢出合の500mばかり手前からテン場を探し始める。桂立沢出合までは優良物件のオンパレードで、今日はいいとこに泊まれるぞ!と思いながら歩いていた。ところが、桂立沢より上流はバッタリとテン場がなくなった。それでも大東沢まであと2〜300mくらいのところに、なんとか普通に泊まれるところを確保。翌日気にしながら歩いていたが、ここが最後のテン場候補でした。

|

|

|

| 水際に大木が | 狭まるところもたまにある |

|

|

|

| 難所ってほどのところでもない | 穏やかな渓相 |

時間はまだお昼。こんなに早く着くとは思わなかったので、残った時間に見合う酒を持ってきていない。大事に飲まねば・・・。とりあえずマキを集めて火を点ける。マキはぼちぼち豊富でした。釣り組が到着するがサッパリの様子。先客がいたからね。少しして再び釣りへ。釣りをしない2人はヒマ。酒とつまみが無尽蔵にあれば、それなりに時間は過ぎていくが、どうみても酒不足。惨めな思いをしました・・・。

|

|

|

| 久々にイワナを | 焚火が盛況です |

釣り組が戻ってきました。なんとか岩魚の塩焼きにありつくことができました。ツマミを小出しに出し、セーブしながら酒を飲み、ようやく日が傾いてきた。夕食のジンギスカン鍋を食べ、酒がなくなったところで宴会おしまい。明日の行程は長く、時間も全く読めないので、早く寝るとしましょう。

![]()

6月24日(日) テン場⇒大東沢⇒小嵩沢山⇒ケミ沢⇒小嵩沢⇒島々 くもり時々晴れ

6月24日(日) テン場⇒大東沢⇒小嵩沢山⇒ケミ沢⇒小嵩沢⇒島々 くもり時々晴れ

沢の朝はダラダラします。起床時間をちゃんと決めることもなく、目が覚めた人から起きて、おもむろに焚火に火を点けます。朝食係が起きると朝メシの準備が始まります。朝食が出来上がってもまだ寝ている人がいたら、その時にやっと起こす・・・という感じですかね。ゆったりと流れる沢の朝が好きなのですが、今日は別。先が読めない。4時に起きて、6時前の出発になりました。6時前の出発というのは異例の早さです。

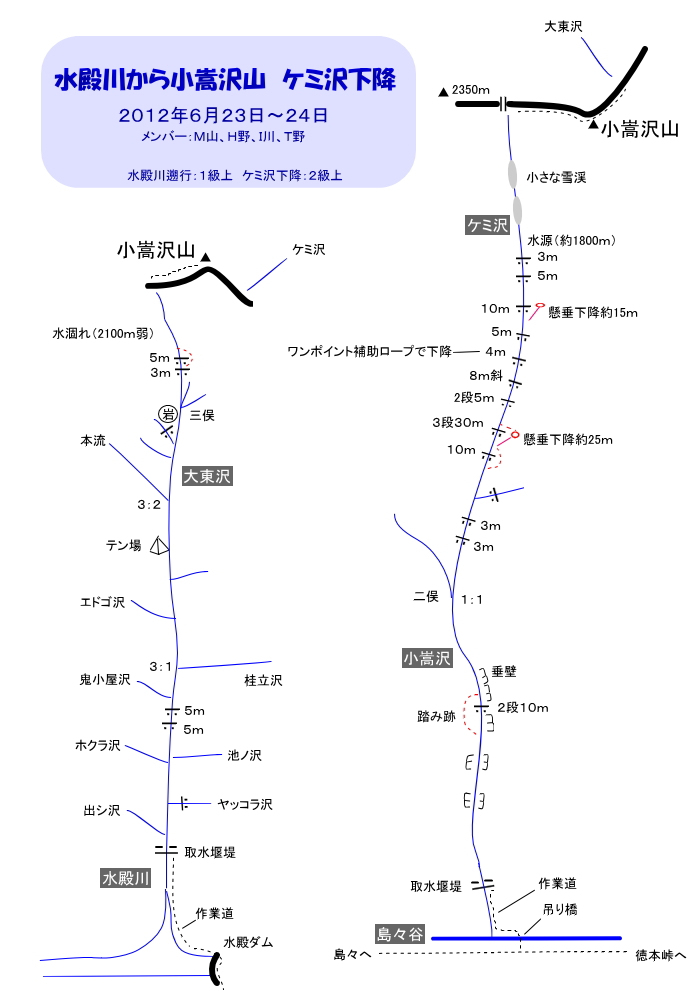

| テン場(5:50)⇒大東沢出合(6:10)⇒三俣(7:30)⇒水涸れ(8:25〜35)⇒小嵩沢山(9:25〜50)⇒10m滝懸垂下降(11:30)⇒3段30m滝(12:50)⇒二俣(13:45)⇒島々谷(15:35)⇒徳本峠登山口(16:35) |

水量は少し減ったのかなあ・・・。まあ、だいぶ上流に登ってきたし。20分ほどで大東沢出合で、これを詰めて小嵩沢山を目指します。大東沢に入っても渓は穏やか。どんどん標高を稼ぐことができます。どんどんと登れるもんだから、逆に太ももはつらいのですが・・・。悪場があって立ち往生するくらいのほうが足が休まって良い場合もあります。

|

|

|

| 2日目のスタート | 大東沢に入りました |

中間あたりで左側が岩壁となる。これに合わせるように大東沢唯一の滝が出てくる。10m弱の2段の滝。1段目は登れたけど、2段目は水流際は無理。右から小さく巻く。しばらくで三俣となり、左に進路を取る。やがて水が涸れ、最後の詰めの段階に。時々笹ヤブとなるが漕ぐほどのヤブではなく、順調に高度を上げる。ほぼヤブ漕ぎナシで稜線に詰め上げることができた。

|

|

|

| 大東沢は穏やかです | 大東沢唯一の滝 |

|

|

|

| ここで水枯れ | 沢形を忠実に |

ヤブ漕ぎナシでラッキーかと思ったのも束の間、稜線に出てから山頂までがわずかだがヤブ漕ぎ。シラビソの若い木でちょっと鬱陶しかった。やがて小嵩沢山の山頂へ。一足先に登った若い2人が笹の中にある三角点を発見してくれていた。山頂にはカマボコ板に「小嵩沢山」の札か、せめて赤布くらいはふら下がっていると想像していたが、全く何もなかった。せっかくなのでカマボコ板に書いて持ってくればよかった・・・と後悔。

|

|

|

| 稜線は樹林に覆われている 隙間から穂高連峰 | 稜線はけっこうヤブがうるさい |

山頂は針葉樹と笹に覆われていて展望はナシ。稜線を登っている時にわずかに樹林の隙間から穂高連峰や常念岳へと続く山並み、それと乗鞍岳が見えたくらい。もし展望が良かったら、見慣れない角度からの穂高を見ることができると思います。

|

|

|

| シラビソの幼木が煩わしい | 笹の中に三角点が隠されている |

水殿ダムからここまで難所らしい難所は全くなしでしたね、沢登りというよりも、小嵩沢山に登るバリエーションルートといったところでしょうか。登山地図には過去には登山道があったと記されているが、納得できますね。釣り師の踏み跡がなくなってからは、人の歩いた痕跡のようなものは皆無でしたが・・・。

|

|

|

| その小嵩沢山の三角点 | ケミ沢源頭のコルまで笹を漕ぐ |

下降ルートの第一候補はケミ沢。ケミ沢は地形図で見る限りは長くて険しそう。小嵩沢山への到着が遅かったらワサビ沢を考えていた。ワサビ沢は簡単に下れそうだが、登山道に降り着くところが岩魚留小屋あたりなので、登山道歩きが長くなってしまう。時間が遅くなってしまった場合に使えそう。今日は順調に小嵩沢山に登り着き、時間はまだ9時半。迷うことなくケミ沢へ。

|

|

|

| ケミ沢へ突入! | 沢形になる |

山頂から稜線を南に降り、コルからケミ沢へと下降。笹の急斜面はズルズル滑って、できれば避けたい尻セードになってしまう。まあ、までに転落だけしないように気を付けて・・・。笹が終わると基本的にガレ沢下りで、時々雪渓が残っている。とくに難所もなく、どんどん降りていける。まあ300mも下れば普通は水源になるもんだけど、ケミ沢は下れど下れど水が出てこない。結局は600mくらい下ってやと水が出てきた。

|

|

|

| 時々雪渓も | 水が現れ滝場が |

水流が出てきても平凡に下っていく。もしかしたら、このまま何もなく降りてしまうのか・・・と思ったところで、5mくらいの滝が出てきた。これは簡単に降れたが、その先に10mくらいの直瀑が潜んでいた。左岸を15mくらいの懸垂下降。ここに残置の懸垂支点があった。釣り以外の人の痕跡を初めて見た。入渓者は稀だろうけど、皆無ではないようだ。ここから滝が続くようになり、すぐ下の4mはチョイ出しロープの助けを借りて降りる。

|

|

|

| この5m滝を皮きりに | 連瀑のはじまり 懸垂した10m滝 |

|

|

|

| 10m滝を懸垂 | ゴボウで滝を下る |

いくつか滝を越えると、どう見ても大物が潜んでいそうな気配。恐る恐る下を覗き込むと、底を伺い知ることができな大きな滝が何段かに分かれて落ちている。水流際は水流にさらされる危険があるので、左岸を少し巻いたところにあるルンゼを利用して懸垂下降。傾斜は緩いが25mの懸垂。降り着いたところからさに左岸の急斜面を木を伝いながら巻き下った。ここがケミ沢の核心部だった。懸垂ポイントさえ確実に見極めることができれば、難易度的には難しくないでしょうね。

|

|

|

| 3段30m滝 | 小嵩沢本流のゴルジュ |

小滝をいくつか降りると二俣。ここで小嵩沢と沢名を変える。二俣で悪場は終わるもんだと思っていたら、まだまだアトラクションは続くじゃないですか。左岸が垂壁になったかと思うと、10mくらいの直瀑に。ここにきてもまだあるんだなあ・・・。また懸垂かと思ったけど、右岸の草付きに立派な踏み跡があり、簡単に降りることができた。さすがにここまで下ってきたら、明瞭な踏み跡がありますね。

|

|

|

| ゴルジュを水流突破 | 吊り橋を渡って徳本峠の登山道へ |

この先は大きな滝こそ出てこなかったけど、側壁が迫ってゴルジュっぽくなる箇所が続く。ここにきて沢登りを楽しめているような感じだった。このあたりはまだ沢の傾斜があるし、等高線も詰まっているので、滝やゴルジュが現れるのは必然なのでしょう。島々谷に出合う少し前に取水堰堤があり、そこからは作業道を歩く。大きな島々谷を吊り橋で渡って登山道に合流。ここから1時間弱歩くと登山口。11時間弱の長丁場のオシマイです。

| 山登りのページ | 山登りのページ |

11.jpg)